图为102岁上海交大原校长、中国无人机之父范绪箕逝世讣告。

【一位“百岁航空人”与交大航空报国梦】

范绪箕先生百岁寿辰时,上海交大新闻网曾刊发《一位“百岁航空人”与交大航空报国梦》,以下为全文:

范绪箕“自身就是历史”,因为他以百岁的高龄,见证了中国航空航天事业的曲折发展;范绪箕“本人即为传奇”,因为时至今日他还在指导博士研究生,“挑战人类从事科研年龄的极限”;范绪箕是“浓缩的航空航天发展史书”,因为他是交通大学践行航空报国梦的典范。

在2012年的第九届中国国际航空航天博览会上,中国多种世界先进水平的“无人机”集体亮相,获得中外人士的广泛关注。作为最早提出研制无人机的科学家,上海交通大学原校长、著名力学家和航空教育家、“百岁航空人”范绪箕教授,与交通大学的航空航天学科发展历程,一起再次展示在人们视野中。

中国空天事业的摇篮

对中国航空航天事业发展略有了解的人都知道,交通大学的名字与中国的航空航天事业是如此紧密地联系在一起。被誉为“中国航天之父”的人民科学家钱学森,是交通大学机械工程系1934届校友。站在钱学森等老一辈科学家的肩膀上,中国航天事业正如日中天地发展,中国人得以仰望头顶那片更加辽阔的星空。

交通大学还享有“中国航空航天事业摇篮”的美誉。交通大学校长孙科1930年就开始筹设航空工程教育规划,1931年在机械工程学院开设了航空工程课程,当时在校的钱学森便选修了该课程,撰写发表了6篇关于航空、火箭方面的论文,毕业后顺利考取清华留美航空专业留学生。1934年国家国防设计委员会指定资助交大在机械工程学院添设航空工程门(系),交大成为国内开展高等航空工程教育最早的大学之一。交通大学航空系在创建初期,克服了许多困难,建成了1个试验室和4个实习室,通过捐赠等各种方式拥了3架战斗机、8座发动机、一个烟风洞和全套飞机零件仪表,试验设备在当时可谓齐全。1952年时已有1架运输机、1架教练机、3架驱逐机、10多台发动机,还有风洞试验室等。相对齐全的试验设备为交大进行航空工程教育奠定了坚实的物质基础,也为当时交大航空教育水平位居国内前列提供了必备条件,使交通大学成为当时国内航空工程教育规模最大的学校之一。

1936年, 12名从交通大学航空门毕业的学生成为了中国最早的一批航空工程人才。1942年8月交通大学正式成立航空工程系,曹鹤荪、季文美、王宏基先后担任系主任。至1952年院系调整之际,交通大学航空工程专业已经走出了169名毕业生,他们中间有1936年毕业生原航空部副部长徐昌裕、台湾中央研究院院士叶玄,1937年毕业生歼八飞机总设计师黄志千,1939年毕业生原西工大副校长王培生、中国科学院院士谈镐生,1940年毕业生中国工程院院士杜庆华,1942年毕业生中国科学院院士卞荫贵,1946年毕业生中国科学院外籍院士吴耀祖、中国科学院院士庄逢甘,1951年毕业生中国工程院院士屠基达,中国科学院、中国工程院两院院士顾诵芬等。他们作为交通大学早期培养的航空航天事业人才,为祖国的航空航天事业做出了巨大贡献。

2004年版《中国大百科全书》“航天航空卷”共收录我国航空人物传记57人,其中有钱学森、季文美、曹鹤荪、顾诵芬等15位交大校友,超过总数1/4,为国内大学之最。中国研制成功的第一架军用飞机、第一枚火箭、第一枚导弹、第一颗人造地球卫星、第一颗原子弹等中国航空航天史上的诸多“第一”,就诞生在这些杰出校友手中。

该文章来源互联网,如有侵权请联系删除

- 上一篇: 南海局势明朗:中国一举动令美国恼羞成怒

- 下一篇: 普京打IS三层作战室曝光 屏幕有足球场大

相关文章

相关图集

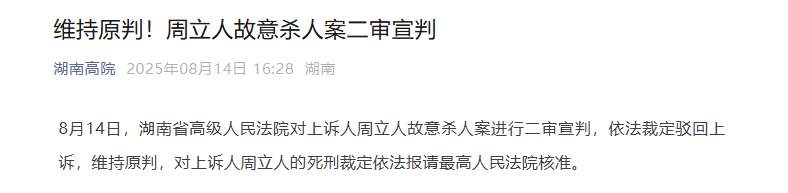

- 维持原判!周立人故意杀人案二审宣判

- 将内部工作PPT外包第三方制作,一地被通报!

- 从研发生产到销售 人形机器人产业全方位加速

- 短途“低空高铁”、长途分段接力,全球最大无人货运机来了!

- 俄美会晤倒计时 普京称美方积极努力 特朗普给出谈崩概率

- 80年前的今天,日本投降了!

- 美被曝偷装追踪器防止AI芯片转运到中国

- 我国北方规模最大电动拖轮船队投入使用

热门推荐

- 热点新闻

- 八卦娱乐

- 男人世界

- 社会图库

热门图片

更多阅读

- 今上午10点,济南餐饮消费券,开抢了,能减这么多

- 零点立交转向匝道拆除接近尾声

- 三角楼打翻 星空调色盘

- 科技助农 土地托管 一路麦香,这就是丰收的味道!

- 全国大部气温先升后降 中东部大范围雨雪上线

- “假一赔三给4双” 一些电商知假售假为何理直气壮

- 热门款不发货、退款无渠道……盲盒消费套路深?

- 2021年我国手机上网人数为10.29亿人

- 欺骗性收费、花式营销,云算命呼唤云监管

- 广西一女子被多名女子群殴拖行 被三女子按倒暴打拖行

- 待宰水牛发狂冲进餐馆顶飞男子 该男子被突如其来水牛顶伤

- 不可思议!天津高速鸵鸟奔跑车辆纷纷避让 车流中飞奔

- 货车车头冲出悬崖公路悬空 导航走近路,庞大车体进退两难

- 真的吗?警方通报男子开车撞妻子岳母 一个恍惚错将油门当刹车?

- 热点新闻

- 网络焦点

- 图片报道

- 1维持原判!周立人故意杀人案二审宣判

- 2将内部工作PPT外包第三方制作,一地被通报!

- 3从研发生产到销售 人形机器人产业全方位加速

- 4短途“低空高铁”、长途分段接力,全球最大无人货运机来了!

- 5俄美会晤倒计时 普京称美方积极努力 特朗普给出谈崩概率

- 680年前的今天,日本投降了!

- 7美被曝偷装追踪器防止AI芯片转运到中国

- 8我国北方规模最大电动拖轮船队投入使用

- 9石家庄一景区“多名领导围观考核环卫工”引争议 涉事方:已批评教育相关责任人

- 10江西通报“教师选调拟录取多名10分以下考生”:部分人不愿到农村初中任教消极考试

- 117月份各线城市商品住宅销售价格环比下降,同比降幅整体有所收窄

- 12退钱了!延续至2025年底

- 13贵州省发展和改革委员会副主任况顺航接受审查调查

- 14国家统计局:7月原油生产平稳增长,天然气、电力生产增速加快

- 1今上午10点,济南餐饮消费券,开抢了,能减这么多

- 2零点立交转向匝道拆除接近尾声

- 3三角楼打翻 星空调色盘

- 4科技助农 土地托管 一路麦香,这就是丰收的味道!

- 5全国大部气温先升后降 中东部大范围雨雪上线

- 6“假一赔三给4双” 一些电商知假售假为何理直气壮

- 7热门款不发货、退款无渠道……盲盒消费套路深?

- 82021年我国手机上网人数为10.29亿人

- 9欺骗性收费、花式营销,云算命呼唤云监管

- 10广西一女子被多名女子群殴拖行 被三女子按倒暴打拖行

- 11待宰水牛发狂冲进餐馆顶飞男子 该男子被突如其来水牛顶伤

- 12不可思议!天津高速鸵鸟奔跑车辆纷纷避让 车流中飞奔

- 13货车车头冲出悬崖公路悬空 导航走近路,庞大车体进退两难

- 14真的吗?警方通报男子开车撞妻子岳母 一个恍惚错将油门当刹车?